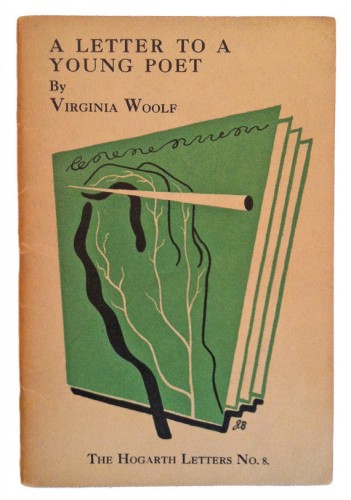

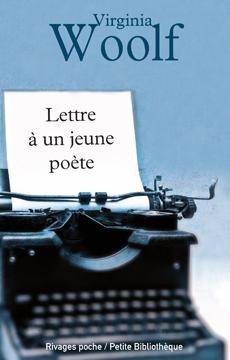

La Lettre à un jeune poète rédigée par Virginia Woolf en 1931 – il est peu crédible, note Maxime Rovere dans la préface, qu’elle ait pu lire les Lettres à un jeune poète de Rilke, posthumes (1929) et traduites en anglais seulement cinq ans plus tard – n’est pas une véritable lettre, mais une réponse à une question de John Lehmann (1907-1987).

De 25 ans son cadet, ce jeune poète « manager » d’une collection de poésie à la Hogarth Press où il sera lui-même publié deux fois, l’interroge sur la place des poètes dans ce monde en plein changement au début du XXe siècle (techniques, paysages, mode de vie…), marqué par la première guerre mondiale et la crise économique de 1929. Qu’il y est difficile d’être poète ! Qu’en pense-t-elle ?

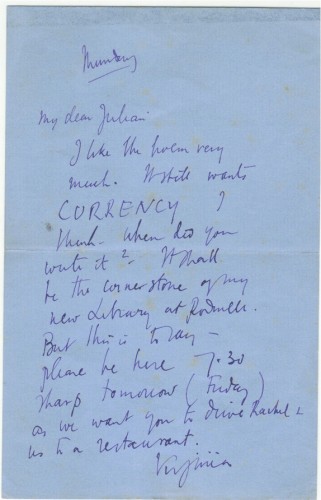

Lettre à un jeune poète rassemble six textes écrits par Virginia Woolf entre 1918 et 1931, certains inédits en français. « Mon cher John » : le texte éponyme, le plus tardif, prend la forme et le ton d’une lettre privée – une vingtaine de pages où elle a l’art de mener une réflexion de fond avec la légèreté d’une conversation amicale pleine d’humour.

Contre les « nécrophiles » pour qui l’art épistolaire est mort, Virginia Woolf considère que celui-ci vient à peine de naître – « il est l’enfant du timbre-poste ». Elle compare les lettres du passé, « écrites pour la postérité », des envois coûteux destinés à la lecture à voix haute, aux échanges plus intimes (qu’il est souvent préférable de brûler pour éviter les indiscrétions).

© The Estate of Virginia Woolf, 2011

http://www.theparisreview.org/blog/2011/08/03/document-woolfs-letter-to-a-young-poet/

A quel titre écrire sur la poésie, elle qui manque « d’une formation universitaire solide », ne peut distinguer « iambe » et « dactyle », et s’exprime en prose ? Mais elle lit les poètes et ceux-ci ne meurent pas : Keats, Shelley, Byron « sont vivants ». Aux jeunes poètes, à leur tour, de définir « le juste rapport » entre le monde extérieur et leur moi. « Le poète essaie de décrire avec honnêteté et exactitude

un monde qui n’existe peut-être que pour une personne précise, à un moment précis. »

La poésie a besoin de rythme et de vie. « Laissez votre sens du rythme se déployer et onduler parmi les hommes et les femmes, les omnibus, les moineaux – toutes les choses, quelles qu’elles soient, qui traversent la rue – jusqu’à ce qu’il les ait tissées ensemble en un tout harmonieux. » L’art d’écrire amène à suggérer plus qu’à dire et cela s’apprend par la lecture – « il est impossible de lire trop » –

« Et pour l’amour du ciel, ne publiez rien avant d’avoir trente ans. »

Dans « La fiction, la poésie et l’avenir » (1927), Virginia Woolf insiste sur la curiosité, un esprit ouvert à tout : « La beauté comporte une part de laideur ; l’amusement, une part de dégoût ; le plaisir, une part de douleur. » Dans un poème de Keats sur une nuit de printemps, « le chagrin est l’ombre qui accompagne la beauté. » Le poète et le romancier puisent aux mêmes sources. « La vie est toujours et inévitablement plus riche que nous qui voulons l’exprimer. »

Comment six ou sept jeunes femmes, en 1914, soutiennent Poll, l’une d’entre elles, dont le père a précisé dans son testament qu’elle n’hériterait « qu’à la condition qu’elle ait lu tous les livres conservés à la bibliothèque de Londres », voilà le point de départ d’un drôle de petit récit, « Une association » (1921), à propos des hommes et des femmes.

De la lecture de Lettre à un jeune poète, je retiens l’optimisme de Virginia et son goût pour le présent. Aussi je dédie cet extrait au coursier à vélo qui l’a déposée dans ma boîte aux lettres : « Eh bien, notre optimisme est en grande partie instinctif. Il a pour source le beau temps, le vin et la conversation. Il a pour source le fait que si la vie dispose tant de trésors au quotidien, si elle suggère chaque jour plus que n’en pourraient dire les plus volubiles, nous aurons beau admirer les morts, nous préférons la vie comme elle est. Il y a quelque chose dans le présent que nous ne voudrions pas échanger, même si l’on nous offrait de vivre au choix dans l’un des siècles passés. Et la littérature moderne, avec toutes ses imperfections, exerce sur nous le même charme et la même fascination. » (« Ce qui frappe un contemporain », 1923)